在文章 操作系统之 chapter5.1 虚拟内存管理之覆盖技术与交换技术 中,介绍了内存管理的覆盖技术和交换技术;这篇文章将介绍虚拟内存管理技术(虚存技术),它结合了覆盖技术和交换技术中的优点。

虚拟内存管理技术

如果想要在有限容量的内存中,以 更小的页粒度为单位 装入更多、更大的程序,可以采用自动的虚拟存储技术。

目标

-

像覆盖技术那样,不是把程序的所有内容都放在内存中,因而能够运行比当前的空闲内存空间还要大的程序。但做的更好,由操作系统自动来完成,无需程序员的干涉。

-

像交换技术那样,能够实现进程在内存与外存之间的交换,因而获得更多的空闲内存空间。但做的更好,只对进程的部分内容在内存和外存之间进行交换。

程序局部性原理

程序的局部性原理(principle of locality):指程序在执行过程中的一个较短时期,所执行的指令地址和指令的操作数地址,分别局限于一定的区域。

- 时间局部性:一条指令的一次执行和下次执行、一个数据的一次访问和下次访问都集中在一个较短时期内;

- 空间局部性:当前指令和邻近的几条指令、当前访问的数据和邻近的几个数据都集中在一个较小区域内。

程序的局部性原理表明,从理论上来说,虚拟存储技术是能够实现的。而且在实现了以后应该是能够取得一个满意的效果。

经典实例

1 | /* |

因为数组是「按行」存放在一块连续的内存中的,上面的二维数组每行有 1024 个元素(类型为 int 型),所以该数组的一行数据,占用 4K 字节,正好为一个物理页面的空间。

- 方法一是按列访问的,即访问完第 0 列,再访问第 1 列,每列的不同行处在不同的物理页面中,因此会发生 次缺页中断;

- 方法二是按行访问的,即访问完第 0 行,再访问第 1 行,访问的每行都是在同一个物理页面中,因此只会发生 次缺页中断。

实例耗时测试

1 |

|

连续运行三次的结果:

1 | [root@localhost xxx]# ./a.out |

基本概念

可以在页式或段式内存管理的基础上实现虚拟内存管理技术。

- 在装入程序时,不必将其全部装入内存,而只需将当前需要执行的部分页面(或段)装入到内存中,就可以让程序开始执行;

- 一方面,在程序执行过程中,如果需执行的指令或访问的数据尚未在内存中(称为缺页或缺段),则由 CPU 通知操作系统将相应的页面(或段)调入到内存,然后继续执行程序;

- 另一方面,操作系统将内存中暂时不使用的页面(或段)调出保存在外存上,从而腾出更多空闲内存空间,存放将要装入的程序以及将要调入的页面(或段)。

基本特征

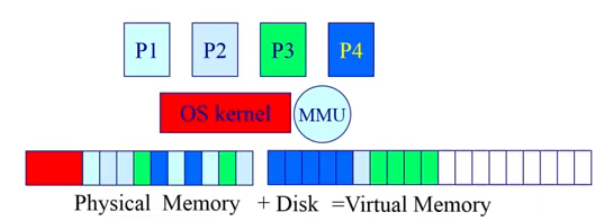

- 大的用户空间:通过把物理内存和外存相结合,提供给用户的虚拟内存空间通常大于实际的物理内存,即实现了这两者的分离。

- 如 32 位的虚拟地址理论上可以访问 4GB,而可能计算机上仅有 256M 的物理内存,但硬盘容量大于 4GB。

- 部分交换:与交换技术相比较,虚拟存储的调入和调出是对部分虚拟地址空间进行的(交换粒度更小,效率更高)。

- 不连续性:物理内存分配的不连续性,虚拟地址空间使用的不连续性。

页式内存管理

页表:完成逻辑页到物理页帧的映射。首先,根据页号查找页表对应的索引项;然后,查看该表项对应的 resident bit 的状态,1 表示映射关系存在,确定页帧号;最后,页帧号加上原来的页内偏移,即可获得物理地址。

resident bit 的值为 0 表示虚拟地址对应的逻辑页当前不在内存中,而是在外存(磁盘)中存储。

虚拟页式内存管理

实现

大部分虚拟存储系统都采用虚拟页式存储管理技术,即在页式存储管理的基础上,增加「请求调页」和「页面置换」两个功能。

基本思路

- 当一个用户程序要调入内存运行时,不是将该程序的所有页面都装入内存,而是只装入部分的页面,就可启动程序运行;

- 在程序运行过程中,如果发现要运行的程序或要访问的数据不在内存中,CPU 将发出缺页的中断请求,操作系统将处理这个中断——将外存中相应的页面调入内存,使得该程序能够继续运行。

页面置换功能实现的好坏决定了整体的效率,后面专门讲这些设计有效的置换算法。

页表表项

为了实现「请求调页」和「页面置换」功能,我们需要在页表表项中增加一些位 bit 来辅助实现。

页表表项示意图:

1 | 逻辑页号 | 访问位 | 修改位 | 保护位 | 驻留位 | 物理页帧号 |

- 驻留位:表示该页是在内存中还是在外存中。

- 值为 1 表示该页位于内存中,该页表表项有效,物理页帧可以被使用;

- 值为 0 表示当前页在外存中,访问该页表表项将导致缺页异常。

- 保护位:表示允许对该页做何种类型的访问,如只读,可读写,可执行等。

- 修改位:表示此页在内存中是否被修改过。

- 当系统回收该物理页面时,根据此位来决定是否把物理页面的内容写回外存。

- 访问位:如果该页被访问过(包括读写操作),则设置此位。

- 用于页面置换算法。

缺页中断

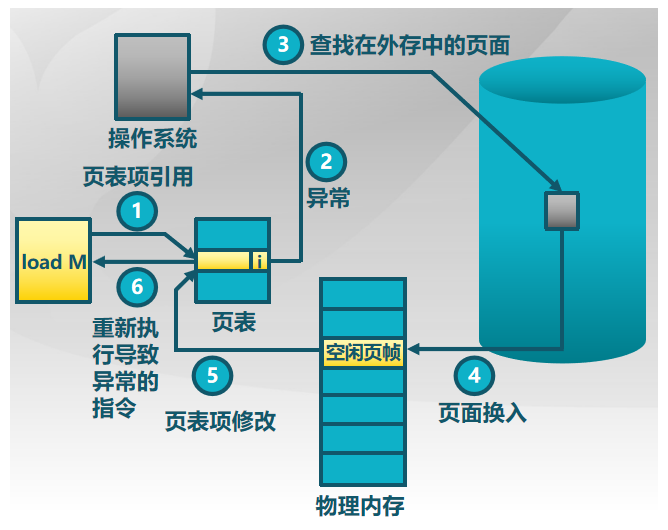

缺页中断处理过程:

- 产生缺页中断;

- 如果在内存中有空闲的物理页面,则分配一物理页帧

f,然后转第 4 步;否则转到第 2 步; - 采用某种页面置换算法,选择一个将被替换的物理页帧

f,它所对应的逻辑页为q。如果该页在内存期间被修改过,则需要把它写回外存; - 对

q所对应的页表项修改,把驻留位置为0; - 将需要访问的页

p装入到物理页面f当中; - 修改

p所对应的页表项的内容,把驻留位置为1,把物理页帧号置为f; - 重新运行被中断的指令。

缺页中断操作系统处理流程:

后备存储(backing store)

系统在何处保存未被映射到物理内存中的页呢?

- 能够简单地识别在二级存储器中的页

- 交换空间(磁盘或者文件):特殊格式,用于存储未被映射的页面

后背存储(二级存储):一个虚拟地址空间的页面,可以被映射到一个文件(在二级存储中)的某个位置,以便在需要时重新加载到主存储器中。

在操作系统中,不同段可以被映射到不同的文件:

- 代码段:映射到可执行二进制文件;

- 动态加载的共享库程序段:映射到动态调用的库文件;

- 其他段:可能被映射到交换文件(swap file)。

操作系统中一般会有主存储器(也称为一级存储器或内存)和辅助存储器(如硬盘、SSD 等)两种类型的存储设备。主存储器用于存储当前正在运行的进程和其所需的数据,而辅助存储器用于存储暂时不需要的进程或数据,辅助存储器也称为后背存储或二级存储。

虚拟内存性能分析

为了便于理解分页的开销,使用有效存储器访问时间(effective memory access time, EAT)来衡量。

EAT = 访存时间 * 页表命中几率 + page fault 处理时间 * page fault 几率

实例:

- 访问物理内存时间:10 ns

- 磁盘访问时间:5 ms

- 参数 p = page fault 几率

- 参数 q = dirty page 几率

则

其中, 的 表示发生 dirty page 后需要将页面写回外存的耗时。

dirty page 是指在计算机系统中的内存中的一个页面,其中的数据已经被修改,与磁盘上的对应页面的数据不同步。当进程对内存中的页面进行写操作时,该页面会被标记为“脏页”,表示该页面的数据已经被修改但尚未写回到磁盘。在后续的页面调度或内存回写操作中,操作系统会将脏页的数据写回到磁盘,以确保内存中的数据与磁盘上的数据保持一致性。这样可以防止数据丢失或不一致的情况发生。

参考资料:

1:https://github.com/OXygenMoon/OperatingSystemInDepth

2:https://blog.csdn.net/weixin_53407527/article/details/124983180