这篇文章主要介绍操作系统的虚拟内存的起因,并对上世纪 80 年代流行的内存覆盖技术和内存交换技术进行回顾。同时,我们将在下一小节中给出虚拟内存管理技术——虚存技术。

虚拟内存的起因

理想中存储器:更大、更快、更便宜的非易失性存储器。

实际中,操作系统中存储器的层次结构:

| 存储器层次结构 | 典型访问时间 | 典型容量 |

|---|---|---|

| 寄存器(Register) | 1 nsec | 数 KB |

| 高速缓存(Cache) | 2 nsec | 数 MB |

| 主存储器(Main Memory) | 10 nsec | 数 GB |

| 硬盘、磁盘 | 10 msec | 数 TB |

| 磁带 | 100 sec | 数 TB |

使用硬盘 / 磁盘,使更多的程序可以在有限的内存中运行。

解决内存不足的方法

在计算机系统中,尤其是在多道程序运行的环境下,可能会出现内存不够用的情况,怎么办?

-

如果是 程序太大 ,超过了内存的容量,可以采用 手动的覆盖(overlay)技术,只把需要的指令和数据保存在内存当中;

-

如果是 程序太多 ,超过了内存的容量,可以采用 自动的交换(swapping)技术,把暂时不能执行的程序送到外存中;

-

如果想要在有限容量的内存中,以更小的页粒度为单位装入更多、更大的程序,可以采用 自动的虚拟存储技术。

覆盖技术

目标

是在较小的可用内存中运行较大的程序。常用于多道程序系统,与分区存储管理配合使用。

原理

把程序按照其自身逻辑结构,划分为若干个功能上相互独立的程序模块,那些 不会同时执行的模块共享同一块内存区域,按时间先后来加载、运行。

-

必要部分(常用功能)的代码和数据,放在内存的常驻区;

-

可选部分(不常用功能)在其他程序模块中实现,平时存放在外存中,在需要用到时才装入内存;

-

不存在调用关系的模块不必同时装入到内存,从而可以相互覆盖,即这些模块共用一个分区。

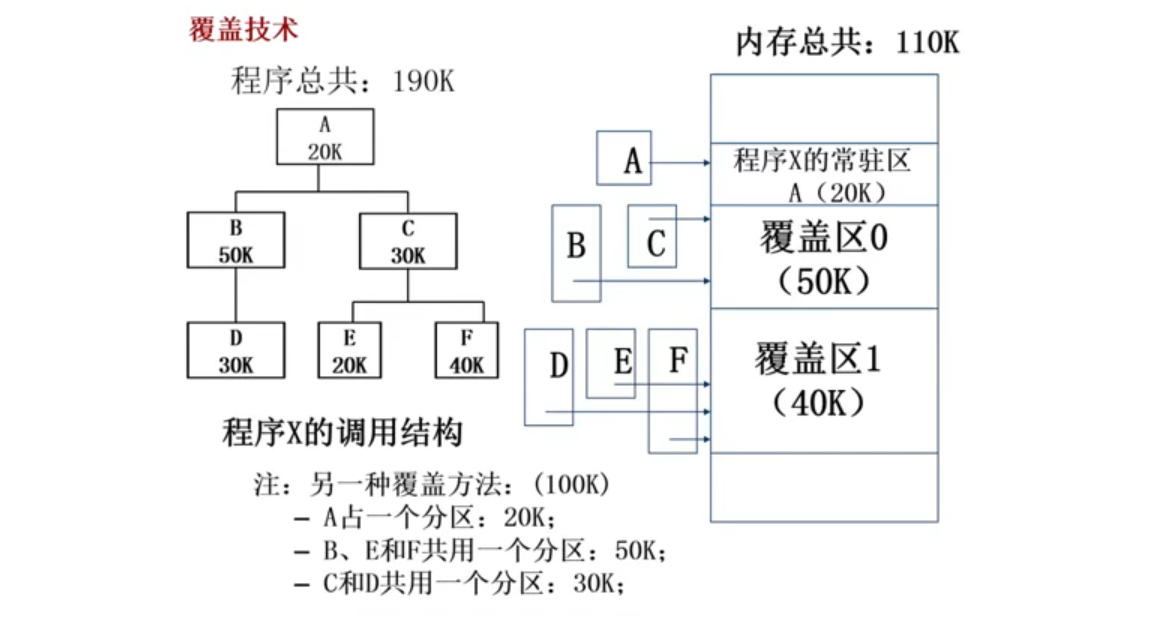

覆盖技术示例:

示例中,程序大小为 190K,而整个内存的大小才 110K,内存放不下这个程序。采用覆盖技术,将不会同时执行的模块放在同一个覆盖区(谁执行将谁放在覆盖区中,不执行的先暂存在外存中)。

因此不需要将整个程序 190k 的数据全部放入内存中,而是划分为:常驻区(20k) 覆盖区 0(50k) 覆盖区 1(40k) 压缩至了 110k 的内存空间使用。

另一种覆盖方式:A 在常驻区,B、E 和 F 在覆盖区 0,C 和 D 在覆盖区 1,这样可以压缩至 20 + 50 + 30 = 100K 的内存空间使用。

程序串行执行,每次只会用到某个分区中的一个模块,不同的模块占用区域的时间不一样,所以可以往同一个分区存放。

缺点

- 需要由程序员来把一个大的程序划分为若干个小的功能模块,并确定各个模块之间的覆盖关系,费时费力,增加了编程的复杂度;

- 覆盖模块从外存装入内存,实际上是以时间延长来换取空间节省。

交换技术

目的

多道程序在内存时,让正在运行的程序或需要运行的程序获得更多的内存资源。

原理

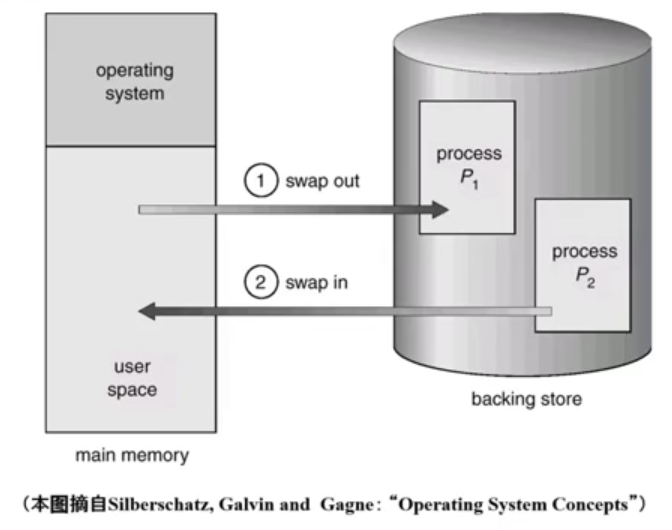

- 可将暂时不能运行的程序送到外存,从而获得空闲内存空间。

- 操作系统把一个进程的整个地址空间的内容保存到外存中(换出,swap out),而将外存中的某个进程的地址空间读入到内存中(换入,swap in)。

- 换入换出内容的大小为整个程序的地址空间。

换入换出是通过操作系统的内存管理机制来完成的。操作系统会维护一个页表(page table),记录每个进程的虚拟内存和物理内存之间的映射关系。当一个进程被换出时,操作系统会将该进程的所有页面(包括代码、数据和堆栈)从内存复制到外存中的一个交换文件中。而当一个进程需要被换入时,操作系统会将该进程的所有页面从交换文件中复制回内存,并更新页面表中的映射关系。这样就可以实现进程的换入换出。

交换技术示例:

缺点

交换技术实现中的几个问题:

-

交换时机的确定(何时需要发生交换):只当内存空间不够或有不够的危险时,才进行换出操作;

-

交换区的大小:外存的交换区必须足够大,以存放所有用户进程的所有内存映像的拷贝,必须能够对这些内存映像进行直接存取;

-

程序换入时的重定位:换出后再换入的内存位置一定要在原来的位置上吗?不一定。最好采用动态地址映射的方法,否则寻址可能出现问题。

- 动态地址映射:程序的虚拟地址一样,物理地址换入后不一样了,这没关系,靠页表映射解决就可以啦。

交换技术是可以由操作系统帮助完成的,对于程序员来说是透明的,减轻了程序员的负担,但是系统的开销变大了。

覆盖技术与交换技术对比

| 特点 | 覆盖技术 | 交换技术 |

|---|---|---|

| 适用范围 | 仅适用于没有调用关系的程序模块之间 | 适用于任意进程之间 |

| 逻辑覆盖结构 | 需要程序员给出各个模块之间的逻辑覆盖结构 | 不需要程序员给出各个模块之间的逻辑覆盖结构 |

| 发生位置 | 程序的内部 | 内存中程序与管理程序 / 操作系统之间 |

| 程序员负担 | 增加程序员负担 | - |

| 处理器开销 | - | 增加处理器开销 |

| 交换最小单位 | 模块为单位 | 进程为单位 |

参考资料:

1:https://github.com/OXygenMoon/OperatingSystemInDepth

2:https://blog.csdn.net/weixin_53407527/article/details/124983180